7月の展覧会 波多野 明翠 "My New York" ニュース <Click Here!!> 7月5日 (水)− 7月22日 (土) 開画廊時間 :火〜土 12:00-6:00PM (閉館日: 日曜日・月曜日)

|

|

|---|

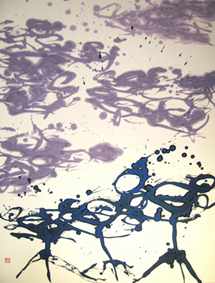

波多野 明翠 展 NYCoo画廊7月の波多野明翠展を紹介し、皆様の御来廊を薦め致します。 波多野明翠は、小野道風(894-966,平安時代の和様書道の完成者三蹟の一人)の誕生の地、愛知県春日井市出身、広告営業社会を経験した後、制作に専念し、グループ展、個展を重ねている。最近の個展は2006年1月のセーラム画廊(ニューヨーク)であった。そして今回の個展とニュ-ヨ-クに発表の焦点を合わせて制作上の飛躍を掛けている。 書家明翠の作品領域は臨書(元になる書を見ながら書く)に次ぎ、当然ながら自運(手本無しで書く)が主流。漢詩、漢字熟語、近代詩、平仮名句、に始まり英語単語、古代エジプト文字、世界最古の文字の一つの楔形文字(せっけいもじ、cuneiform)と幅広い。この楔形文字は歴史上初めて筆録 されたと云われる物語りギルガメシュ叙事詩( The Epic of Gilgamesh)に使われている。ソポタミア(古代スメリアAncient Sumeria,今の戦場イラク)で 2750ー2500BCに粘土板に刻み込まれた文字である。筆以前の文字の筆表現は「書」が持つ巾の広さと奥行きの深さを我々に強く印象付ける。 「書は人なり」とよく云われる。とすると「絵は人なり」とも云るだろう。この含蓄あるフレーズは全ての芸術鑑賞にあってその根底になり得るだろう。江戸時代の異色な能筆家良寛(1758-1831)は「嫌なのは、書家の書」と云ったそうだが、多分表面的な技工に凝ったマーナリズム(マンネリ)のことを云っているのだろう。「嫌なのは、画家の絵」と置き換えてみると、良寛は良い作品をあまり見ていなかった、良い絵を観ながら世界を廻るような生活環境にいなかった、と気付く。上は書展を見ることで思い当たることを並べてみた。明翠は「理屈など 英語圏の中での「書展」を観ることは色々な考え、感情を引き起こします。皆様

|

ギャラリーライター:中里斉 |